快科技9月3日消息,近日,中國科學技術大學孫道遠教授、毛竹教授團隊聯合國外學者,在行星科學研究領域取得重大突破。9月3日于國際頂尖學術期刊《自然》(Nature)線上發表。

火星作為太陽系內與地球環境最為相似的類地行星,一直是行星內部結構與演化研究的重要對象,也是深空探測的核心目標之一。但對行星深部結構的探測向來充滿挑戰。

以地球為例,科學家直到1936年才通過地震波首次推測內核的存在,而徹底確認固態內核存在竟耗時近半個世紀,至20世紀80年代才完成。

相比之下,對火星內部結構的探索難度更大,2018年人類才首次獲得火星震直接觀測數據。盡管截至目前已記錄上千次火震數據,但信號微弱和噪聲干擾等問題,嚴重限制了對火星深部結構的研究。

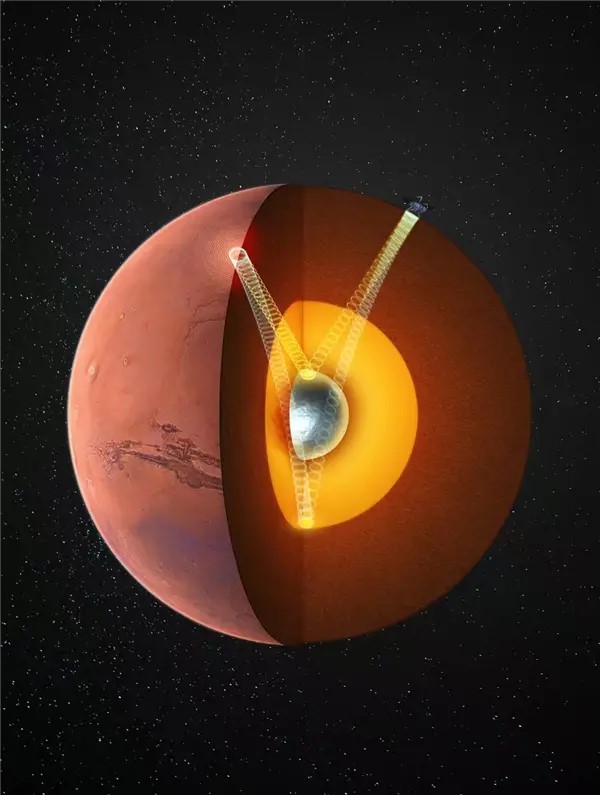

為突破這一挑戰,研究團隊創新性地引入火震陣列分析方法,對23個信噪比較高的火震事件數據展開深入分析,成功提取出穿過火星核的關鍵震相。

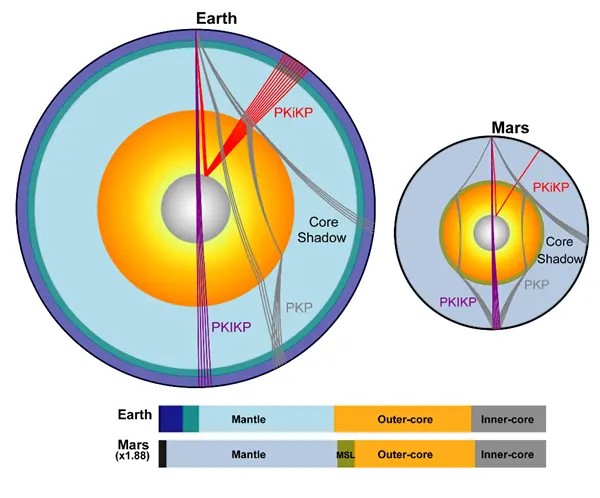

研究發現,火星核具有分層結構:外層為液態核,而更深部則存在一個波速更高的固態內核。

在進一步分析中,研究團隊首次在火星上識別出被視為“固態內核標志”的震相信號。這一發現為火星存在固態內核提供了直接證據。

結合不同火核震相,團隊測得火星固態內核半徑約600公里,占火星半徑的1/5。若將火星按比例放大至地球大小,其內外核結構比例與地球高度接近。

該研究首次在地球以外的行星中確認了固態內核的存在,突破性地證實了火星與地球相似的核幔分異結構。