2023 年 7 月,《晚點 LatePost》曾獨家披露,字節 AI Lab 旗下機器人團隊正推進機器人量產。當時曾定下到 2023 年年底,量產 200 臺的目標。

現在,據我們了解,字節開發的機器人已累計量產超千臺。他們在 2023 年完成了 200 臺量產目標,之后年量產數超 100% 增長。該機器人研發團隊,也從 2023 年夏天的約 50 人左右,擴充至目前的約 150 人。

目前字節已量產的機器人形態是輪式物流機器人,或稱自主移動機器人(AMR,Autonomous Mobile Robot),沒有用于分揀的機械臂,主要用途是在倉庫、產線上運輸包裹與零件,能自主學習、規劃路線、移動到目的地。據我們了解,字節的物流機器人,目前主要服務于抖音電商倉等字節自己的業務,同時也已拿下一些外部客戶,如順豐、比亞迪電子,在生產基地內運輸零件與加工好的商品。

這是非常成熟的機器人應用場景,亞馬遜在 2012 年就收購 Kiva 機器人用于自己的物流中心。但早期輪式物流機器人需要讀取地面二維碼,只能用于改造后的場地,并不真正理解路徑。字節的機器人更依賴智能,也因此在開發中遇到更多挑戰。

我們此前曾提到,字節跳動的機器人探索始于 2020 年,當時字節跳動創始人張一鳴就對機器人表現出興趣,此后會不定期參與機器人項目討論。

經過幾年發展,目前字節機器人團隊的遠期目標是挑戰具身智能。字節研發、生產物流機器人主要也是為了探索具身智能:進入真實場景,獲得一些數據,也獲得反饋和落地的手感。

一家物流機器人公司的創始人說,做具身智能,需要場景、真機數據,閉環驗證,物流是非常理想的單一場景,能提供干凈的數據。

據我們了解,今年,張一鳴拜訪了一些早期具身智能創業公司和產業鏈公司。“在他這個級別的企業家里,很多人已經不會見這么早期的創業者和這么小的公司了。他還保有很強的好奇心和想了解新東西的學習意愿。” 一位投資人評價。

字節的機器人團隊今年也經歷了組織調整。我們的文章曾提及,機器人團隊所屬的 AI Lab,在今年 4 月整體并入了大模型部門 Seed,AI Lab 負責人李航也轉而向 Seed 基礎研究負責人吳永輝匯報。

最新變化是,據《AI 科技評論》報道,字節機器人原研究組負責人孔濤已離職。他于 2019 年從清華大學計算機系博士畢業后加入字節,經歷了字節機器人團隊的最初組建過程。

據《新智核》報道,近日 Seed 團隊將招募多個機器人相關業務的一號位,包括機器人產品負責人、機器人工程技術負責人,以及具身智能大模型負責人。

字節已在量產的物流機器人,是有相對成熟需求、能被真實用起來的智能機器人形態。國內這一領域的公司還有極智嘉、快倉、海康機器人、斯坦德機器人等。字節達成千臺量產規模的速度不慢,但和成立更久的物流機器人公司比總量還比較小,2015 年成立的極智嘉截止 2024 年底累計出貨了 5.6 萬臺,2014 年成立的快倉累計出貨 2.5 萬臺。

字節長期想挑戰的具身智能方向還處在極早期的技術驗證階段,目前,還沒有誰真的做出了 “具身大腦”,即能讓機器人真的完成大量通用任務,且足夠可靠、穩定。學界、工業界都在積極嘗試。行業里賺到第一波錢的是 “賣鏟子者”,如宇樹。宇樹創始人王興興今年 6 月稱,宇樹科技年度營收已超 10 億元人民幣,Unitree Go1 四足機器人累計出貨量超 5 萬臺。大量具身智能創業公司、高校、研究機構買宇樹人形機器人,就是為了在硬件上做具身智能 “大腦” 的研發。

先行者馬斯克的 Optimus 量產正遇到挫折。今年 3 月的員工大會上稱,馬斯克曾說特斯拉 Optimus 人形機器人今年的量產目標是 5000 臺,希望明年能達到 5 萬臺的產量。我們的文章提到,特斯拉于半個月前開始暫停采購 Optimus 的零部件,供應商人士認為隨著零部件采購中斷,年內 5000 臺的目標基本無法達成。

今年,字節多次調整了 AI 研發體系,具身智能、AI For Science、Reponsible AI 等多個團隊都整合進了 Seed,希望形成合力推進 AI 研發。依靠物流機器人,字節機器人團隊超額完成了此前的目標,但最終,人形機器人的進度才能真正檢驗出字節研發體系的能力。

]]>

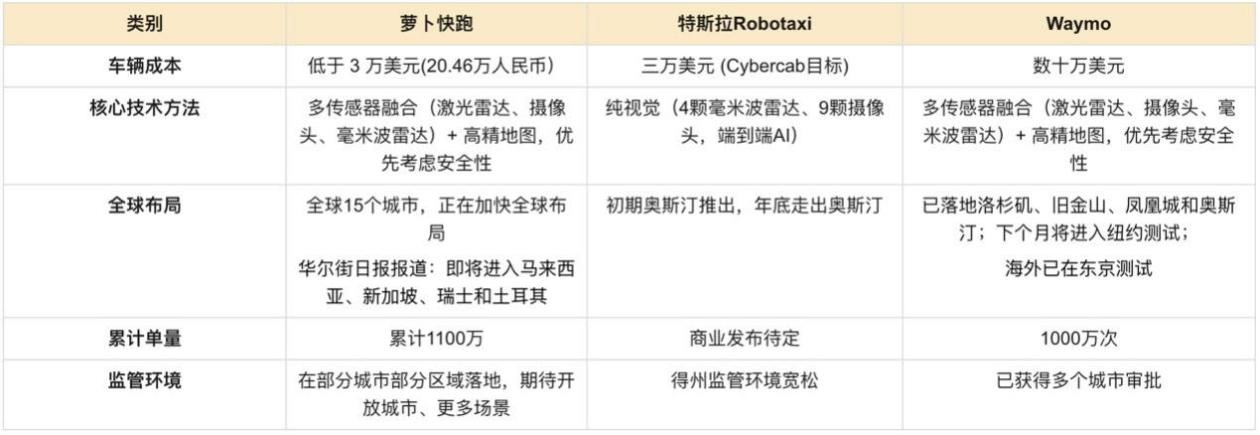

作為視覺大模型在物理世界的典型應用場景,全球人工智能巨頭在自動駕駛賽道的競爭日趨白熱化。盡管中國的蘿卜快跑起步較早,但全球無人駕駛玩家都在加速布局,中國無人駕駛行業要時刻保持緊迫感。同時,在中美科技激烈競爭博弈的背景下,國內需要從政策、輿論等層面,為自動駕駛行業發展創造友好包容的環境,以使中國自動駕駛行業立于不敗之地。

全球頭部科技公司紛紛布局無人駕駛汽車,絕非偶然。無人駕駛技術作為人工智能與汽車產業深度融合的結晶,一方面,它是推動綠色低碳出行的關鍵力量,能有效減少能源消耗和尾氣排放,契合全球可持續發展的理念。另一方面,無人駕駛系統依托精密的傳感器和智能算法,可實時精準感知路況,避免因人為疏忽、疲勞駕駛等引發的交通事故,大大提升出行的安全性。更重要的是,其代表著新一輪科技革命與產業變革的方向,我國走向科技強國過程中,必須緊跟甚至引領世界科技創新潮流,大力加強以無人駕駛為代表的人工智能技術創新,為經濟社會發展注入強大動力。

特斯拉上路,輿論一片叫好,這是自動駕駛商業化落地的又一個里程碑事件。特斯拉的技術能力有目共睹,特別是其 FSD(Full Self – Driving)功能在采用端到端技術后獲得了革命性的提升,促使包括中國在內的全球眾多新能源車企、芯片公司等紛紛投入研發端到端技術,引領了新一輪的產業發展和資本涌入浪潮。但我們也要看到,我國以蘿卜快跑為代表的自動駕駛企業在不同技術路線上同樣取得了令人矚目的成績,它們一樣配得上鮮花與掌聲。與特斯拉純視覺策略相比,蘿卜快跑集成了一套包括激光雷達、毫米波雷達等在內的 7 大類、多達 40 個傳感器的感知系統,并與高度精確的預先繪制的高精地圖相結合,為汽車在復雜路況與城市環境下行駛提供了良好的精度、冗余和可靠性,最大程度保障駕乘人員的安全。而在價格層面,蘿卜快跑 2.8 萬美元的自動駕駛車輛成本也低于特斯拉 3w 美元的成本,有著更高效的研發產出比。

當然,評價中外不同品牌自動駕駛技術的維度還有很多,技術路線、研發投入產出時刻處于動態變化的過程,暫時無法簡單論高下。一方面,國內自動駕駛車企要堅守初心,繼續加大原創技術創新與國際同行交流,確立行業話語權;另一方面,面對國外品牌的強勢崛起與加速布局,國內也要為中國自動駕駛品牌營造良好的發展環境,這既包括包容開放的政策支持,也包括輕松自由的輿論環境,以讓國內自動駕駛企業輕裝上陣,大有所為。

我尤其想說的是,科學世界的無限可能,科學迭代促進人類文明,不斷追問,持續重塑,從科學史的角度來看,任何一項新技術的發展,都不是一帆風順的,成長的過程中必然面臨不解、質疑甚至詰難,但是,我們應該堅定地擁抱技術創新的潮流與人類文明發展的方向,以理性視角看待技術探索中的試錯成本,通過構建鼓勵探索、寬容失敗的輿論氛圍,讓自動駕駛企業在技術攻堅時少些外界苛責的壓力,多些潛心突破的底氣,助力中國智能駕駛的創新活力在良性土壤中持續迸發。

]]>