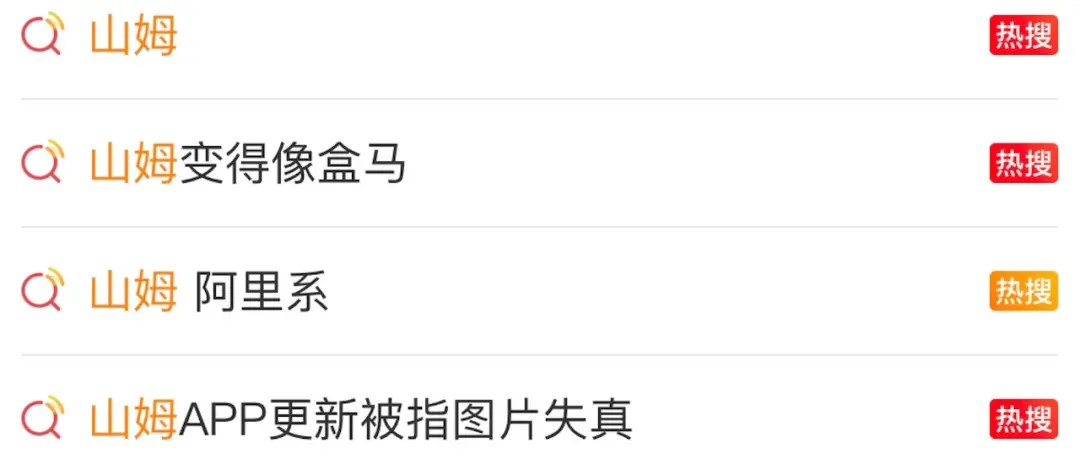

短短幾天之內,山姆App內的大量商品首圖,先是從簡潔的實拍圖變成了精修“藝術照”,后又因消費者的差評“刷屏”,被悄咪咪地恢復成了實拍圖。

圖片來源:微博

網友紛紛將矛頭對準山姆新任總裁。因為就在10月27日,沃爾瑪中國剛剛宣布,前阿里高管劉鵬擔任山姆會員店業態總裁。

于是網友腦洞大開,山姆這是要變成盒馬了?

從“證件照”到“藝術照”

“買衣服看主理人寫真,山姆買菜看食物寫真。”

對于山姆換圖一事,有網友在社交平臺如此吐槽道,而其潛臺詞是圖片失真、過度美化。

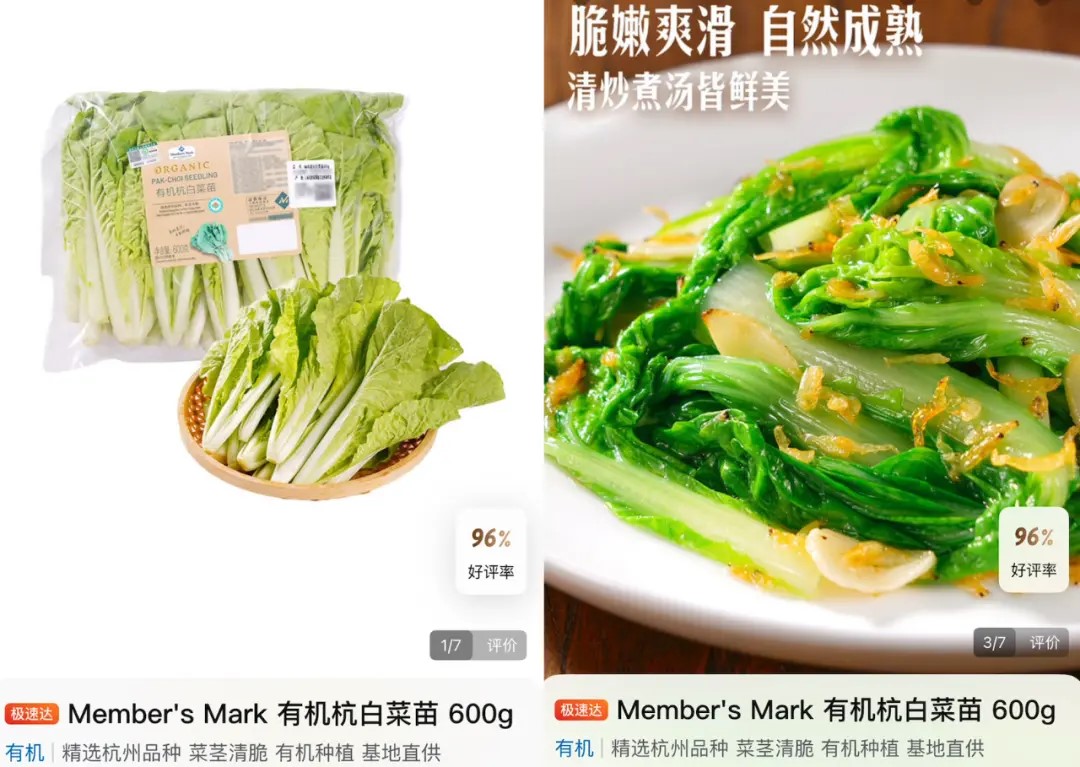

有意思報告注意到,更換圖片的范圍多集中在肉類果蔬品類上,過去是白底的實物實拍圖,調整后變成了高飽和度的精修圖或烹飪后的成品圖。

比如牛肉,不再使用生肉實拍圖,圖片中再也見不到絲毫肉質紋理,取而代之的是煎炒后的熟肉圖片,比如“燒汁肥牛”或“爆炒嫩牛肉”。

圖源:山姆App截圖

至于蔬菜,要么跟肉類一樣,變成了烹飪后的菜肴;要么被放置在由假草皮、草編筐組成的精致背景中,堪稱一組組“蔬菜寫真”。

水果圖片也都千奇百怪。比如香蕉被從中間切開,展示出橫截面,被網友評價為“看起來更像是甘蔗”;再比如,菠蘿被切成小塊,擺在盤子里,形似一盤“榨菜”。

左:香蕉右:菠蘿圖源:山姆App截圖

除了更換商品首圖外,網友還發現山姆的交互體驗變得更加繁瑣了,原本下拉就能依次看見的評價、推薦和詳情頁,如今下滑會彈出一個新窗口,詳情頁還需要單獨點擊才能打開。此外,商品配料表中的信息也出現了不同程度的遮擋。

其實,如果僅僅是換圖,網友未必會如此憤怒,但幾乎同一時間發生的換帥,加劇了網友,特別是用戶們的不安全感。

10月27日,沃爾瑪中國官宣劉鵬擔任山姆會員店業態總裁。公開資料顯示,劉鵬曾在阿里工作多年,負責天貓等電商方面的業務。

由于時間過于接近,許多網友下意識地將換圖與換帥關聯在一起,甚至誕生了很多“二創”。不過山姆對有意思報告表示,此次App改版是從今年8月就已經開始的。

在資深公關專家姚素馨看來,此次“換圖風波”,網友們反應如此強烈的原因是,山姆對自身用戶存在一定的認知偏差,“會員想要的不是一張好看的圖,而是有真實感的圖。”

她以亞馬遜、淘寶舉例,“每個平臺商品圖的風格和樣式都不一樣,但都一定是最適配自身用戶群體,能獲得最大綜合效益的選擇”。

而跟亞馬遜用戶、淘寶用戶不一樣的是,山姆用戶需要的是產品嚴選和“所見即所得”的購物體驗,“所以山姆的商品圖只能是真實感,不能是藝術風。”姚素馨對有意思報告表示。

山姆,為何而改?

2025年,對于山姆來說是極其重要的一年。

據報道,今年是山姆在中國開店最多的一年,預計可以達到10家,總計達到63家。而在山姆的計劃里,在2025年后,每年平均新開8―10家門店,這比近年的每年開約6家新店速度有明顯提升。

與此同時,山姆所面臨的競爭壓力或許也是有史以來最大。

山姆不僅要面對來自COSTCO、胖東來、永輝等實體商超的沖擊,還要面對來自盒馬鮮生、奧樂齊等零售品牌的貼身肉搏,甚至美團、京東、阿里、抖音等電商平臺也在通過切入即時零售威脅山姆地位。

資深零售專家、行業分析師張書樂認為,山姆面臨的多重壓力,讓它陷入了焦慮。在急于貼近中國市場用戶的過程中,它選擇了“模仿”其他電商平臺常見的流量打法,試圖用更具有誘惑性的圖片來刺激銷量、提升觀感,但這并不適合山姆。

張書樂進一步分析,過去,消費者本就屢屢受到誤導性商標、圖片過度美化等問題的沖擊,不斷被挑戰情緒。反觀山姆,靠著產品嚴選,讓用戶對其品質有極大認同感。所以一旦它選擇“模仿”其他平臺的數字化運營打法,在用戶看來,“屬于是把自己的格調拉低了,反彈就會更激烈”。

事實上,在此之前,山姆的口碑已經開始滑坡。

今年7月,山姆就因上架好麗友派、衛龍魔芋、徐福記、溜溜梅等品牌,被質疑為“產品降級”,一天登上多個熱搜;隨后不久,消費者又發現山姆的小米、大豆等多款商品存在“降級不降價”的現象。

剛剛過去的10月,山姆還出現“棗泥里吃出牙狀異物”,“產品評論區出現隱私圖片”等問題。“山姆正處于輿論格外敏感的階段。”姚素馨說。

而無論是口碑滑坡還是此次的App換圖,本質都指向同一個核心問題:會員制模式的本質是“賣信任”而非僅僅是“賣商品”。

山姆的核心競爭力源于其將極致商品力、付費會員制、全渠道體驗和高效運營深度融合的商業模式,其中產品力是核心和基石。

山姆的SKU(庫存保有單位)數量常年穩定在約4000個,這與傳統大賣場動輒上萬的SKU形成鮮明對比,是其“精選”模式的核心體現。

站在這個角度,會員支付年費,其實購買的是一種“不用比價、閉眼入”的省心承諾。

左:實拍圖 右:精修圖已經被移至第三張位置 |圖源:山姆App截圖

11月3日晚間,山姆陸續恢復了App內的商品首圖,從“藝術照”改回了實拍圖。但有意思報告觀察發現,這些“藝術照”并未被徹底刪除,部分圖片只是被調整至第二、第三張的位置。

并且此次APP改版中涉及到的交互設置和配料表被遮擋的情況,當前并未恢復。

]]>

據知情人士透露,Meta 計劃將其超級智能實驗室拆分為四個部門:一個新的“TBD 實驗室”,專注于探索新的 AI 技術和應用場景。一個包括元人工智能助手的產品團隊,負責開發和優化面向用戶的人工智能產品。一個基礎設施部門,專注于構建和維護支持 AI 運營的硬件和軟件基礎設施。其長期的基礎人工智能研究部門,繼續進行前沿技術研究。

外媒稱,盡管投資者對成本上升和近期遭遇的挫折(包括員工離職以及最新的 Llama 4 開源模型反響冷淡)感到不安,但首席執行官馬克?扎克伯格(Mark Zuckerberg)仍加倍努力開發通用人工智能。Meta 的 AI 戰略繼續面臨來自競爭對手的壓力,以及市場對其技術成果的嚴格審視。

此次重組正值 Meta 加速其大規模數據中心建設之際。本月早些時候,有報道稱,該公司正與太平洋投資管理公司(PIMCO)和 Blue Owl Capital 合作,為位于路易斯安那州農村地區的新設施安排 290 億美元的融資。這一舉措表明 Meta 對 AI 基礎設施的重視程度。

財務壓力

今年7月,扎克伯格承諾將在人工智能基礎設施上投入“數千億美元”,此后該公司已將年度資本支出預測上調至 660 億美元至 720 億美元之間。Meta 警告稱,與數據中心相關的費用和豐厚的研究人員薪酬待遇將使 2026 年的成本高于 2025 年,凸顯其 AI 優先戰略的財務壓力。

]]>6月10日,騰訊音樂宣布擬收購喜馬拉雅,交易對價包括12.6億美元現金,騰訊音樂還將向其發行5.1986%的A類普通股,交割時及之后再分批向創始股東發行不超過0.37%的A類普通股。

以6月10日港股騰訊音樂290億美元的市值估算,交易總對價約為28.75億美元。這與5月的市場傳聞基本一致,當時的信息是騰訊音樂計劃以24億美元收購喜馬拉雅。

2021年最高峰時期,喜馬拉雅的估值曾超過40億美元。如今,喜馬拉雅甘愿以折扣身價,成為騰訊音樂的全資附屬公司。

由于競爭日益激烈,加上成本控制,喜馬拉雅的增長已不如早年,但它對騰訊音樂依舊意義深遠。

騰訊音樂一直有意深耕長音頻,2021年,公司旗下的酷我暢聽與懶人聽書合并,在長音頻領域深入布局。喜馬拉雅在2013年上線,是國內最早、最好的在線音頻平臺之一,內容涵蓋了故事、商業、教學、人文歷史等,滿足各年齡段需求。

2023年,喜馬拉雅的平均月活躍用戶為3.026億。

喜馬拉雅的創始人余建軍是一位連續創業者,從沒在任何一家公司打過工,在創辦喜馬拉雅之前嘗試過近20個項目。

而之所以取名為喜馬拉雅,是因為世界上最長的河流是亞馬遜河,亞馬遜成為了全球電商巨擎;最高的山脈是喜馬拉雅,創業團隊希望公司能有大作為。

公司確實在細分賽道闖出一片天:喜馬拉雅僅上線一年,用戶數就突破5000萬;到2015年9月,用戶數達到2億。2017年,知識付費的風口到來,依托大量知識類內容,喜馬拉雅吸引了許多新客戶第一次為音頻付費。

2020年,喜馬拉雅營收40.5億元,年復合增長率達65.70%。第二年(2021年5月),喜馬拉雅向美國證券交易委員會SEC提交招股書。當時喜馬拉雅總用戶規模是6億,月活用戶2.679億,擁有國內音頻市場60%以上的份額。

創始人余建軍自信滿滿,“知識付費的音頻時代才剛剛開啟。”即便當時盈利模式還存在問題,2020年公司凈虧損6.05億元。

作為音頻行業首家引入PGC(專業生產內容)+PUGC(專業用戶生產內容)+UGC(用戶生產內容)的在線音頻平臺,喜馬拉雅的成本中,收入分成占了大部分,它要向內容創作者、IP合作方支付收入所得。

簡單來說,喜馬拉雅需要為內容生產者們“發工資”。2021年頂峰時期,這項成本金額是16億元,占比27.3%。

用戶越來越喜歡聽專業內容,而這需要喜馬拉雅支付高額收入分成。喜馬拉雅還與頭部出版社、網文平臺等建立合作,產出優質音頻內容。

訂閱、廣告、直播是喜馬拉雅主要的變現方式。其中,訂閱服務貢獻了過半收入。2023年,喜馬拉雅移動端平均月活躍用戶的付費率是11.9%,遠高于行業平均水平。即便如此,喜馬拉雅扭虧為盈主要還是依靠降低成本費用。

2022年8月,余建軍明確提出盈利計劃,2023年要全年盈利;5年后實現年收入200億元、盈利40億元。只有盈利,才能證明喜馬拉雅可以不借外力自我造血。

喜馬拉雅大幅度削減成本,銷售及營銷開支從2021年的26.30億元降至2022年的21.15億元,再到2023年的20.70億元,在營收中占比分別為44.9%、34.9%、33.6%。

2021-2023年,員工總數從4342人減少到2637人。終于,2023年喜馬拉雅經調整凈利潤為2.24億元。此前的2021年-2022年,公司經調整凈虧損分別為7.18億元、2.96億元。

喜馬拉雅2024年4月更新的招股書顯示,2020年移動端月活達到1億,2021年-2023年平均月活躍用戶分別為2.679億、2.912億、3.026億。對應的營收分別為58.6億元,60.6億元、61.6億元,收入增速分別為43.7%、3.49%、1.69%。

好消息是盈利了,壞消息是用戶和營收增長顯著下滑。

競爭壓力越來越大:在線音頻市場,喜馬拉雅、荔枝、蜻蜓FM三足鼎立;字節跳動推出了“番茄暢聽”,網易云有“聲之劇場”。短視頻、直播也在瘋狂擠占人們的時間。

荔枝作為中國音頻第一股,2020年上市以來股價不斷下滑,股價最高為167美元,最近一年都徘徊在1-2.5美元之間,6月11日市值在900萬美元左右。

荔枝的表現讓投資者對喜馬拉雅上市多了一份疑慮,與騰訊音樂的聯姻或許更有含金量。

5月13日的業績會,騰訊音樂管理層被問及如何看待播客的增長機會。

管理層給出肯定的答案,“我們強調將優先考慮長音頻業務,真的希望繼續推進長音頻業務。”

“關于長篇音頻,我們相信它能繼續擴大用戶群。同時,它還可以與現有用戶群發揮互補作用。在長篇音頻方面,我們更專注于聽書、在線文學和兒童相關內容。無論是用戶群還是訂閱者群,我們取得了非常好的表現,它也成為推進SVIP業務的關鍵驅動力。一言以蔽之,我們相信音樂內容和長篇音頻將發揮互補的作用。

]]>