眾所周知,在育肥期間,閹公豬的比母豬要高,這也就意味著育肥母豬和閹公豬是存在效益上的差別的。但是出欄豬里總有約50%的母豬,所以這部分效益損失是否有辦法彌補是一個值得探究的問題。

母豬和閹公豬育肥性能差異

育肥豬的出欄體重通常在270-290磅(此處指美國,120-130kg),而這個體重窗口由屠宰場制定,窗口以外的豬會被折價。由于豬的生長速度有差異,為了達到最佳的出欄效益,使出欄豬的體重落入這個體重區間,豬場的一般操作是把一批豬進行分批出欄,美國的通常做法是分成三到四周,即第一周出長得最快的10%,一周之后出30%,然后最后的60%一起出欄。

在這個過程中很容易注意到的現象是,最后一批里母豬比例遠大于閹公豬的比例,原因就是母豬長得慢。如果能夠縮小母豬和閹公豬之間的生長性能差異,那就意味著可以獲得更好的效益。

最近,美國兩所大學的合作團隊開展了對母豬和閹公豬育肥性能差異調查,他們回顧了涉及16000頭豬的34項研究。此前在豬相關平臺上我們曾經做了詳細的介紹,詳情參考:母豬和閹公豬在生長性能上有多大差距?

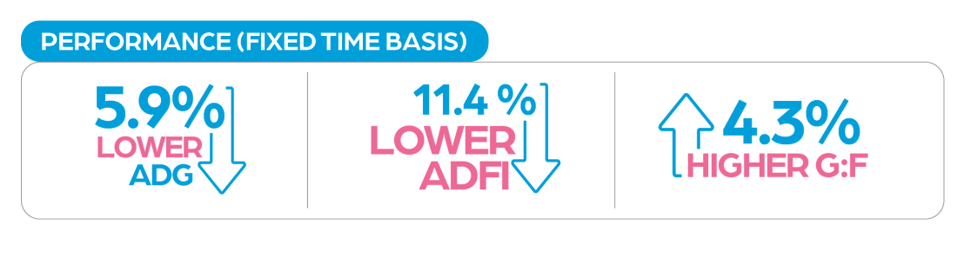

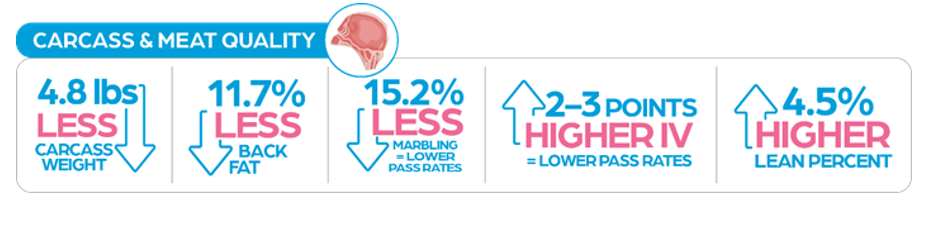

他們的研究顯示,相比閹公豬,母豬的平均日增重低5.9%,平均日采食量低11.4%,飼料效率高4.3%。盡管母豬的飼料效率更高,但是采食量太低限制了母豬的整體生長性能。5-10%的性能差距反映到效益上就是一個不小的損失。

造成母豬和閹公豬育肥性能差異的原因

造成這個差異的一個重要原因就是母豬的性成熟過程。

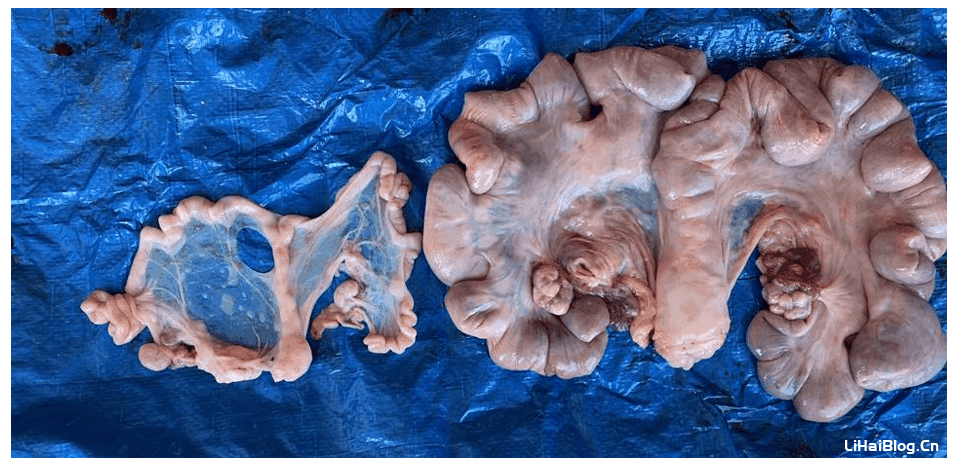

達到出欄重的不同母豬的子宮大小對比:

左側為尚未進入初情期的母豬,右側為進入了發情周期的母豬

由于在育種過程中傾向于選育更加早熟的母豬,導致母豬在達到出欄體重之前性器官就可能已經開始發育了。Rodrigues et al. (2018)的研究顯示,與未進入初情期的后備豬相比,發情的后備豬的卵巢和子宮的重量分別是前者的5.5倍和13.9倍。而有研究顯示,通過切除卵巢或者使用免疫抑制方法,可以降低母豬生殖道重量的75%。

而生殖道的發育本身只是性成熟過程的一部分,更重要的是母豬獲得一部分能量將被轉移到繁殖儲備上,比如增加背膘,從而減少了對于生長過程的營養分配。

研究者Dr. Woodworth表示,如果將這部分營養轉移到生長上,那對母豬日增重的提高可能能夠達到5%,也就是被閹公豬落下的那個缺口。